Überschwemmung 2005: 20 Jahre nach dem Hochwasser

Vor 20 Jahren stand die Berner Matte unter Wasser. Das Hochwasser 2005 bedrohte Existenzen und verursachte Millionenschäden. Unternehmer Karl Zimmermann, Dina Brügger von Tiefbau Stadt Bern und Michael Waldmann von der Gebäudeversicherung Bern (GVB) blicken zurück. Sie erzählen von Solidarität und den Lehren für den Hochwasserschutz und stellen die Frage: Sind wir heute besser vor einer Überschwemmung geschützt?

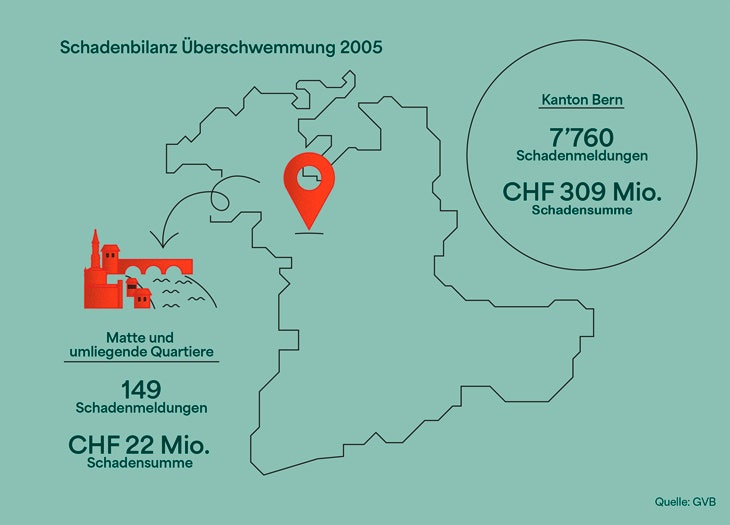

Extreme Niederschläge führten im August 2005 im ganzen Kanton zu Hochwasser und Murgängen. In der Stadt Bern überschwemmte die Aare das Mattequartier.

Betroffen vom Hochwasser war auch das Metallbauunternehmen von Karl Zimmermann. Die Überschwemmung verursachte Schäden an Maschinen und Auftragsarbeiten in der Höhe einer halben Million Franken.

Als Hochwasserschutzmassnahme entnimmt die Stadt Bern seither alle zwei bis drei Jahre Kies aus dem Schwellenmätteli und entfernt regelmässig Schwemmholz.

Unwetter nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. Mit dem Risiko-Check der GVB können Hauseigentümer:innen die Naturgefahren für ihr Zuhause kostenlos einschätzen lassen.

Am 22. August 2005 war Karl Zimmermann in Italien an einem Kongress, als ihn die Nachricht erreichte: Die Berner Matte wurde wegen Hochwasser evakuiert. Sein Elternhaus steht mitten im Quartier. Für ihn war es eine emotionale und eine wirtschaftliche Katastrophe, denn im gleichen Gebäude befand sich seinerzeit im Erdgeschoss auch sein Metallbauunternehmen.

Was war passiert? In der Schweiz hatte es im August 2005 sehr viel geregnet. Die Böden waren gesättigt, Gewässer stiegen zunehmend an. Wegen der verstopften Schwellenmätteli-Schleuse kannte die Aare nur noch einen Weg: mitten durch das Mattequartier.

Pro Sekunde 600’000 Liter Wasser

Mit welcher Geschwindigkeit und Wucht die Aare auf das Schwellenmätteli gedonnert ist, erzählt Dina Brügger. Sie ist Bauingenieurin bei Tiefbau Stadt Bern und sagt: «2005 und auch bereits beim Hochwasser im Jahr 1999 kamen 600 Kubikmeter Wasser pro Sekunde runter. Das sind 600’000 Liter.»

Tiefbau Stadt Bern beschäftigt sich seit einem Vierteljahrhundert mit der Hochwasserproblematik und hat seither bereits verschiedene Massnahmen umgesetzt: Alle zwei bis drei Jahre baggert das Tiefbauamt des Kantons Bern Kies aus dem Schwellenmätteli. Die Stadt Bern entfernt regelmässig Schwemmholz. Eine Art Holzverschalung dichtet den Tych, den alten Mühlekanal, ab, und die orangen Schläuche (die sogenannten Beaver-Schläuche), die 2005 angeschafft worden sind, sorgen für eine zusätzliche Höhe von 80 Zentimetern. Wenn das Hochwasser kommt, werden zusätzlich Dammbalken aufgestellt.

Faktor Zeit

Doch Dina Brügger, die sich seit vielen Jahren mit dem Hochwasserschutz befasst, sagt in aller Deutlichkeit: «Diese Massnahmen reichen, wenn man genügend Zeit hat. Doch wenn die Aare schnell und heftig ansteigt, reichen sie nicht aus.»

Aus Erfahrung weiss Brügger: «Nach fünf Jahren haben die Menschen das Hochwasser vergessen. Weitergehenden baulichen Massnahmen stehen sie deshalb oft skeptisch gegenüber.» Umso mehr freut es sie, dass die Stimmberechtigten der Stadt Bern im Jahr 2023 einen Ausführungskredit von über 148 Millionen Franken für ein umfassendes Hochwasserschutzprojekt mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 80 Prozent genehmigt haben. In Einklang mit Denkmalschutz und Natur wird das dicht besiedelte Gebiet zwischen dem Tierpark Bern und der Engehalde bis ca. 2033 auf rund sechs Kilometern wirksam vor Hochwasser geschützt. Die Bauarbeiten finden jeweils zwischen Herbst und Frühling statt und werden etappiert. Gestartet wird im September 2025 im Abschnitt Gaswerkareal/Marzili.

Existenz bedroht

Zurück ins Jahr 2005. Karl Zimmermanns Mitarbeitende versuchten noch, Maschinen zu retten, indem sie diese höher stellten. «Dann mussten sie sich in Sicherheit bringen», erzählt der Unternehmer. Geflutete Lauben und Fahrzeuge – wohin das Auge reichte, überall war Wasser. Die Menschen mussten aus der Gefahrenzone weg, der Strom wurde ausgeschaltet. Aus Sicherheitsgründen konnte Karl Zimmermann das Gebäude erst eine Woche nach dem Hochwasser betreten. Die Spuren verrieten, dass das Wasser etwa einen Meter hoch bis auf Fensterhöhe durch den Raum geflossen war. Was blieb, waren 30 Zentimeter tiefer Schlamm, zerstörte Maschinen, halb fertige, verrostete Auftragsarbeiten und 1000 Fragen. Etwa: Was passiert mit dem Betrieb und den 30 Mitarbeitenden?

Spürbare Solidarität von vielen Seiten

Als Erstes beschriftete Karl Zimmermann Maschinen und Material mit Preisen, damit er rasch auf die Versicherungen zugehen konnte, denn es musste weitergehen. Dann gingen die Aufräumarbeiten los. «Die Solidarität war riesig», erinnert er sich. Etwa vom Zivilschutz und von anderen hilfsbereiten Menschen. «Plötzlich standen Wildfremde da und packten mit an, das war sehr berührend», so Karl Zimmermann.

Ein paar Wochen nach der Überschwemmung konnte er eine Halle in Lyss anmieten, wo das Team mit neuen Maschinen und neuem Material die Arbeit wieder aufnahm. Derweil wurde in Bern renoviert. Ende Februar 2006 zog das Team der Karl Zimmermann AG in die frisch renovierte Werkstatt um und nahm den Betrieb in der Matte wieder auf.

Ein prägendes Ereignis für die GVB

Michael Waldmann, heute Leiter Schaden bei der GVB und damals Leiter Support des Bereichs Versicherung, erinnert sich noch gut an die turbulente Zeit. Es sei schwierig gewesen, sich einen Überblick über das Ausmass zu verschaffen. Je mehr es regnete, desto mehr Schäden kamen dazu. An einigen Tagen gingen bis zu 1’400 Schadenmeldungen ein. In der Schadenabteilung war die Stimmung angespannt, die Telefone liefen heiss. Verzweifelte Hauseigentümer:innen, die im Wasser standen und Erinnerungsstücke verloren hatten, schütteten ihr Herz aus – eine emotionale Angelegenheit für alle. Über 80 Schadenexpert:innen waren im ganzen Kanton unterwegs und begutachteten die Schäden vor Ort.

Anders als heute war die Arbeit damals papierlastig. Hinzu kam ein Engpass bei den Handwerker:innen. Durch das Wasser wurden sehr viele Gebäude beschädigt, die Handwerker:innen konnten sich aber nicht gleichzeitig um alle kümmern. Das verzögerte die Schadenabwicklung. «Trotzdem waren die Versicherten geduldig mit uns», so Waldmann. Das bestätigt auch Andreas Dettwiler, der just am 1. September 2005 die Leitung des Bereichs Versicherung bei der GVB übernommen hatte: «Zuerst rechneten wir mit einer Schadensumme von 25 Millionen Franken, dann waren es 40 Millionen, etwas später 100 Millionen und schliesslich 310 Millionen.»

Zwei Tote in Brienz

Bis heute handelt es sich beim Hochwasser 2005 um das grösste Einzelschadenereignis in der Geschichte der GVB. Besonders betroffen waren das Berner Oberland, das Emmental und Teile der Stadt Bern. In Brienz brachte die Überschwemmung nicht nur Zerstörung, sie forderte auch Todesopfer: Zwei Menschen starben in ihrem Haus nach einem Murgang des Glyssibachs.

Die GVB ist heute besser aufgestellt

Aus den Herausforderungen von damals hat die GVB wichtige Lehren gezogen und Massnahmen getroffen. Heute ist die GVB technisch und organisatorisch so aufgestellt, dass sie auf ein ähnliches Ereignis schneller und koordinierter reagieren kann. Moderne Schadenmanagementsysteme, klare Krisenprozesse und ein Zusammenspiel von internen Spezialist:innen und externen Schadenexpert:innen sorgen dafür, dass Massenereignisse schneller und effizienter abgewickelt werden können. «Einfache Fälle erledigen wir möglichst automatisiert, komplexe Fälle betreuen wir individuell», führt Andreas Dettwiler aus.

Und auch auf die Präventionsarbeit der GVB hatte das Ereignis einen Einfluss. Mit dem Resultat, dass sich seit 2022 mit der Gründung der Abteilung Fachstelle Naturgefahren eine eigene Abteilung mit den Herausforderungen von Naturgefahren beschäftigt. Das Hochwasser von 2005 ist damit nicht nur ein historischer Einschnitt, sondern bis heute auch ein Antrieb für kontinuierliche Verbesserungen zum Schutz von Menschen und Gebäuden.

20 Jahre später heisst es: nicht vergessen

Das Metallbauunternehmen hat Karl Zimmermann im Jahr 2012 an drei seiner Angestellten verkauft. Diese haben den Firmensitz im Jahr 2019 nach Bern Bümpliz verlegt. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss seines Elternhauses sind aktuell an verschiedene Unternehmen vermietet. Unter anderem hat Karl Zimmermann auch selbst sein Büro noch hier. «Heute haben wir keine Angst mehr vor einer solchen Überschwemmung», sagt er, denn es habe sich vieles getan. Trotzdem wünscht er sich, dass die Menschen nicht vergessen und der Hochwasserschutz weiterhin ein wichtiges Thema bleibt.